LES ASTRONEWS.de planetastronomy.com:

Mise

à jour : 16 Septembre 2005

Calendrier

Conférences et Évènements : ICI

Astronews

précédentes : ICI Infos Dernière Minute ICI

ARCHIVES

DES ASTRONEWS

Sommaire de ce

numéro :

qLes

ondes gravitationnelles : CR de la conférence de Alain Brillet à l'IAP.

(16/09/2005)

qÉnergie sombre et Univers

: Espérance de vie : 20 Milliards d'années ! (16/09/2005)

qLe sursaut le plus

éloigné dans le temps et dans l'espace! (16/09/2005)

qCérès : Une nouvelle

vue du premier astéroïde. (16/09/2005)

qDeep Impact :

Retour sur impact. (16/09/2005)

qHayabusa : Itokawa

en vue, ce n'est pas du chinois, c'est du japonais!

(16/09/2005)

qCassini Saturne :

Atmosphère, atmosphère… (16/09/2005)

qCassini-Saturne : Du

nouveau sur les anneaux. (16/09/2005)

qMagazine conseillé :

"La Lumière fut" avec l'Astronomie du mois de Septembre!

(16/09/2005)

ÉNERGIE SOMBRE ET

UNIVERS : ESPÉRANCE DE VIE : 20 MILLIARDS D'ANNÉES ! (16/09/2005)

L'Univers

ne fait pas assez de bébés

(galaxies) d'après une étude de l'Université d'Édimbourg. En effet c'est la

conclusion d'une analyse de la lumière de 40.000 galaxies.

Comment en est on

arrivé là?

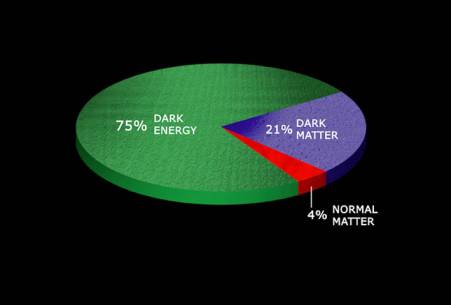

Il faut revenir

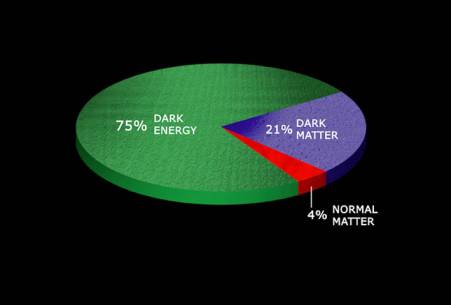

sur la composition de l'Univers telle qu'on l'envisage aujourd'hui.

Faire donc le

bilan matière, en fait comme d'après Albert matière et énergie sont deux

équivalents, il faut étudier le bilan énergie/matière de notre Cosmos.

Nous

(je veux dire, moi, vous, les microbes les éléphants les planètes, étoiles et

galaxies) ne représentons que même pas 5% de la composition de l'Univers,

triste n'est ce pas, nous ne sommes même pas la majorité! C'est ce qu'on

appelle la matière baryonique (nous sommes composés de baryons : protons

neutrons électrons).

Nous

(je veux dire, moi, vous, les microbes les éléphants les planètes, étoiles et

galaxies) ne représentons que même pas 5% de la composition de l'Univers,

triste n'est ce pas, nous ne sommes même pas la majorité! C'est ce qu'on

appelle la matière baryonique (nous sommes composés de baryons : protons

neutrons électrons).

En effet, on s'est

aperçu que les galaxies ne tournaient pas à la bonne vitesse et que donc il y

avait à proximité de celles-ci d'immenses réservoirs de

matière de type inconnue et qu'on a baptisé poétiquement matière sombre

ou noire (an anglais dark matter). De même l'effet de lentilles

gravitationnelles par cette matière "invisible" nous rend compte de

sa réelle présence. Celle-ci occupe approximativement 20% de l'Univers.

Ce n'est pas tout,

on sait depuis la glorieuse époque (1930) de Edwin Hubble que l'Univers est en

expansion, mais on est certain maintenant (observation des super nova Ia , nos

chandelles standard ou étalons de lumière parsemant l'Univers et qui sont plus

éloignées que prévu!) que cette expansion s'accélère

depuis quelques 7 milliards d'années, comme obéissant à une force répulsive (ou

antigravité) que l'on ne connaît pas et qui ne serait active qu'à des distances

galactiques.

De même lorsque

l'on s'intéresse à la "courbure" de l'Univers et qu'on la mesure

(satellite WMAP par exemple) on s'aperçoit qu'il est pour ainsi dire

"plat" ou euclidien; ceci nous conduit à penser que seule la matière

sombre NE PEUT PAS "courber" l'espace de cette façon, il y a donc

autre chose "là bas", la matière sombre et ordinaire ne comptant que

pour ¼ dans l'effet sur la courbure.

C'est ainsi qu'on

a introduit la notion d'énergie sombre ou noire (dark energy) et qui constitue

les ¾ de l'Univers.

Il est à remarquer

que matière sombre et énergie sombre sont aujourd'hui du même ordre de grandeur, aucune de ces deux formes

n'est fondamentalement supérieure à l'autre , pourquoi? Hasard? Le passé a été

dominé par la matière, le futur sera dominé par l'énergie, pourquoi sommes nous à la croisée des chemins? Restons

bien humble devant ce mystère.

Cette énergie

noire est souvent assimilée à la fameuse constante

cosmologique L d'Einstein, introduit par celui ci en 1917

afin de rendre ses équations de

la relativité générale plus conformes à ce qu'il croyait (univers statique).

Une remarque à

propos de cette constante introduite par Einstein. Notre ami Albert comme la

plupart des astrophysiciens de l'époque pensait à un univers statique, or ses

fameuses équations menaient à un Univers en expansion, alors il ajouta

simplement un terme négatif (répulsif) afin de compenser l'expansion et arriver

à un Univers stable.

Pas de chance

quelques années plus tard Hubble mit en évidence la fuite des galaxies et

Einstein prit sa gomme pour supprimer cette constante maintenant gênante.

En fait on pense

maintenant la réintroduire (les intuitions d'Albert étaient certainement aussi

géniales) en changeant son signe afin de lui donner le rôle principal car

l'expansion s'accélère.

Comment connaît on

les différentes proportions de ces composants, tout "simplement" (ce

n'est pas simple du tout en fait) en les pesant, grâce par exemple au satellite

WMAP et en étudiant la répartition des fluctuations du CMB on a une idée de la

"courbure" de l'Univers qui est influencée par la matière/énergie.

L'univers et son

destin est déterminé par sa "courbure"

, il peut être ouvert (sphère) ou positif ; plat (ou euclidien) ou nul, ou fermé (hyperbole) ou négatif.

Cette courbure est

déterminée par la DENSITÉ DE MATIÈRE ET D'ÉNERGIE contenue.

Pour une certaine

densité appelée densité

critique, il est plat, si la densité totale est supérieure il est fermé, si

elle est inférieure il est ouvert.

On peut écrire

mathématiquement cette composition en introduisant les densités normalisées

(par rapport à cette densité "critique") correspondantes.

Notation :

b=baryonique ; dm : matière sombre ; lambda : énergie sombre

Wb + Wdm + WL = 1

C'est le fait que

l'Univers soit en expansion accélérée à cause de l'influence de l'énergie noire

qui rend sa dilution inéluctable et sa durée de vie limitée.

Le Dr Alan Heavens (un nom

prédestiné, cela veut dire Ciel en anglais!!) de l'Université d'Édimbourg a

même pronostiqué sa fin pour dans approx 20 milliards d'années.

Il faut quand même

être prudent car on a notre portée uniquement que ce que l'on voit (la matière

baryonique visible) et on ne sait pas grand chose sur la répartition de ce qui

est invisible.

Afin d'affiner ces

mesures, les astrophysiciens ont besoin d'étudier un million de galaxies au

moins, ce qui devrait être fait dans les 10 prochaines années.

Cela va peut être

susciter des vocations parmi nos jeunes étudiants.

Mais comment peut

on mettre en évidence cette énergie sombre?

Des

scientifiques des Berkeley Labs et du Dartmouth College pensent être sur

une piste.

Ils ont mis sur

pied un ensemble d'expérience au sein du JDEM (Joint Dark Energy Mission) de la

NASA et du DOE (Département de l'Énergie).

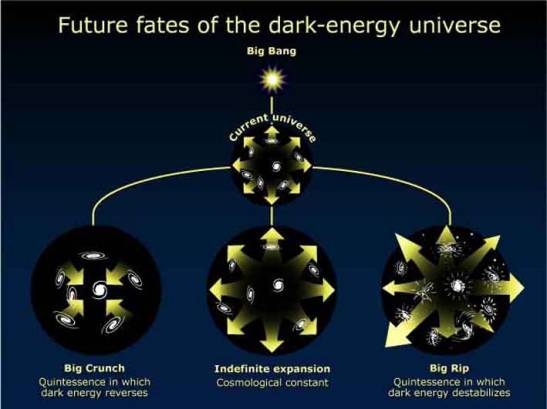

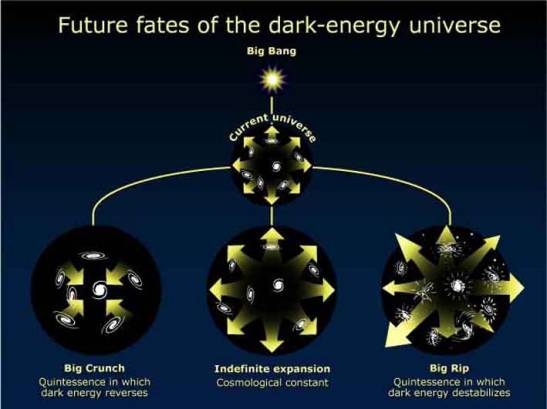

La base de cette mission est une sonde

appelée SNAP : SuperNova/Acceleration Probe, qui doit permettre de distinguer

entre plusieurs scénarios possibles pour cette énergie sombre et donc entre

plusieurs destins (fates en anglais) de l'Univers . Il peut notamment soit

continuer à s'accélérer indéfiniment ou alors s'écrouler sur lui même (Big

Crunch).

La base de cette mission est une sonde

appelée SNAP : SuperNova/Acceleration Probe, qui doit permettre de distinguer

entre plusieurs scénarios possibles pour cette énergie sombre et donc entre

plusieurs destins (fates en anglais) de l'Univers . Il peut notamment soit

continuer à s'accélérer indéfiniment ou alors s'écrouler sur lui même (Big

Crunch).

(Dessin des

scénarios possibles par la NASA)

Comme cette

énergie inconnue forme la plus grande partie de l'Univers, c'est elle qui va

déterminer donc notre destin, d'où l'importance des ces mesures.

Le projet SNAP consiste en un télescope de 2m

placé en orbite afin de s'intéresser uniquement au SN Ia et devrait permettre

d'éliminer certains scénarios. Voir absolument toutes les pages de leur site.

POUR

ALLER (VRAIMENT) PLUS LOIN :

Conférence

d'Hubert Reeves à La Villette sur matière et énergie sombres.

Un bijou en

anglais par le professeur Sean Caroll de l'Université de Chicago, une

présentation simple et claire sur notre

Univers et sa composition (cela s'appelle "the preposterous

Universe", littéralement, l'Univers absurde, mais vous verrez que ce n'est

pas si absurde que cela) c'est facile à lire même si vous ne dominez pas

l'anglais, ne réfléchissez pas allez-y faites moi confiance, vous ne le

regretterez pas.

The Universe Adventure (anglais) :

génialement simple pour comprendre l'origine et la composition de l'Univers,

comprend aussi des quiz pour voir si vous suivez!

L'énigme

de la matière noire par Alain Bouquet.

La

matière noire par l'ENS de Lyon.

C'est quoi la

matière noire par IN2P3 de Montpellier (6 pages format pdf).

Les secrets

de la matière noire de Futura Sciences :

Univers

et big bang par notre ami JC Boulay : un classique clair à voir et revoir.

Thierry Lombry de

Luxorion n'est pas en reste avec son chapitre sur la

matière et l'énergie sombres.

De Lyon, excellent

sur la

matière noire.

L'univers

aura-t-il une fin par les astrofiles

L'énergie

sombre : le coté obscur de l'Univers : par votre serviteur dans un

astronews précédent.

Le Télescope Hubble

et la constante cosmologique

PUS COMPLEXE :

The cosmic

triangle par l'Université Cornell.

Dark energy dominates the universe by University of Bonn : très bien fait,

excellent résumé de la situation.

The

cosmological constant is back : 10 pages pdf par Michael Turner de

l'Université de Chicago, l'inventeur du terme "dark energy" :

Astroparticules

et cosmologie IN2P3. (21 pages

format pdf). Très bon.

Cosmologie par Ned Wright

(anglais) en plusieurs chapitres assez bien documenté, il faut suivre

attentivement.

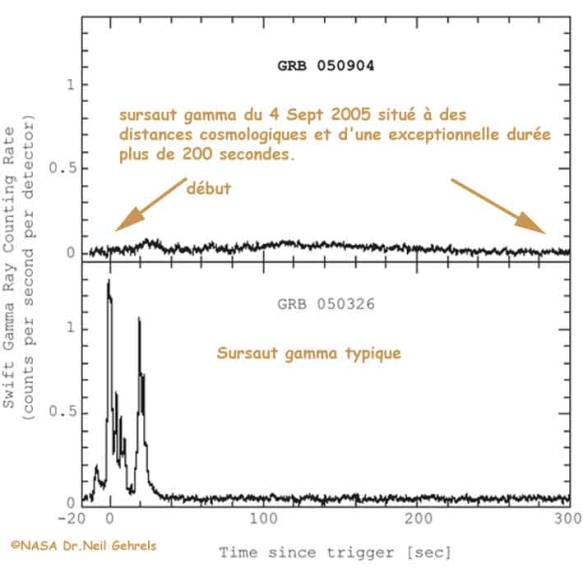

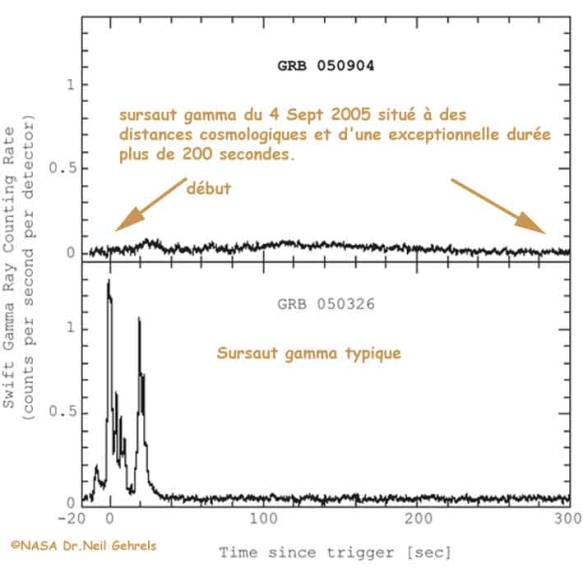

LE SURSAUT LE PLUS ÉLOIGNÉ

DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE (16/09/2005)

(dessin NASA)

Le 4 Septembre

2005 s'est produit un sursaut gamma d'une distance jusque là jamais égalée,

cette explosion d'une super nova se transformant en trou noir, s'est produite à

12,6 milliards d'années lumière, soit moins de 1 milliard d'années lumière

après le Big Bang.

C'est le satellite

Swift en orbite depuis presque un an (dont

a déjà parlé) qui l'a détecté en premier et a

passé l'information rapidement au réseau de télescopes terrestres permettant au

VLT de l'ESO de

le photographier.

L'intérêt

de ce sursaut (ou GRB en anglais) est qu'il est situé à des distances

cosmologiques (redshift 6,3), c'est presque un jet de lumière primordiale.

L'intérêt

de ce sursaut (ou GRB en anglais) est qu'il est situé à des distances

cosmologiques (redshift 6,3), c'est presque un jet de lumière primordiale.

Les

astrophysiciens ont ainsi accès aux premières formations de l'Univers, et vont

essayer de dater la formation des premières étoiles et des premières galaxies.

Ce sursaut gamma a

duré plus de 200 secondes ce qui est assez exceptionnel, il n'a pas été vu dans

le visible mais dans le proche IR signifiant que l'environnement devait être

encombré de poussières galactiques.

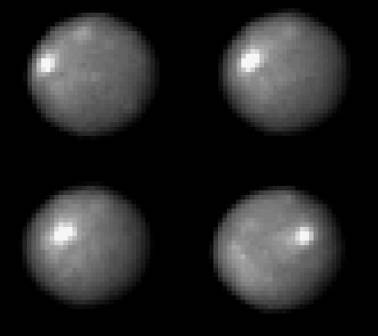

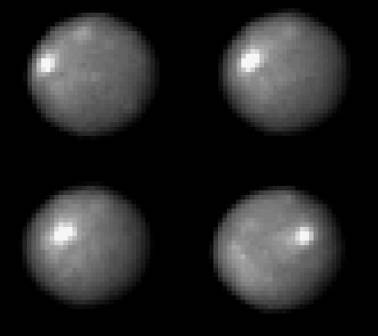

CÉRÈS : UNE NOUVELLE VUE

DU PREMIER ASTÉROÏDE. (16/09/2005)

(photo HST)

C'est le 1er

Janvier 1801 que Guiseppe Piazzi par hasard alors que tout le monde était à la

recherche de la planète manquante entre Mars et Jupiter (on était obsédé par la loi de Bode

à l'époque), découvrit dans sa lunette depuis son balcon de Palerme, ce qu'il

prit pour cette planète.

Il la baptisa

Cérès, nom de la déesse romaine de l'agriculture.

Elle faisait en

fait 1000km de diamètre et était bien située vers les 400 millions de km comme

prévu.

Malheureusement on

découvrit peu à peu beaucoup d'autres "planétoïdes" dans cette zone

qui allait devenir la ceinture des astéroïdes. Piazzi devait

déchanter, Cérès n'était pas une planète mais seulement le plus gros des

astéroïdes.

Jusqu'à

présent on avait pas d'images bien claires de Cérès, cela change, le télescope

Hubble s'est consacré il y a peu à celui-ci (267 images en tout) sur une

rotation complète (9h) et a ainsi bien confirmé qu'il était rond et donc peut

être différencié comme notre Terre. On pense

qu'il possède un noyau rocheux, un manteau glacé et une fine couche de

poussières.

Jusqu'à

présent on avait pas d'images bien claires de Cérès, cela change, le télescope

Hubble s'est consacré il y a peu à celui-ci (267 images en tout) sur une

rotation complète (9h) et a ainsi bien confirmé qu'il était rond et donc peut

être différencié comme notre Terre. On pense

qu'il possède un noyau rocheux, un manteau glacé et une fine couche de

poussières.

On espère aussi

trouver beaucoup de glace d'eau en sous sol, car sa densité est de l'ordre de 2

(Terre 5,5) et que l'on en a détecté dans son spectre.

La tache blanche

de l'image n'est pas expliquée, est ce de la glace? On ne sait pas encore.

Cérès est malgré

cette photo très sombre (albédo 0,10), le contraste a été fortement augmenté

afin de la rendre lisible.

On pense que Cérès

est une planète à l'état d'embryon (représente 25% de la masse totale de la

ceinture d'astéroïdes), qui n'a pas pu terminer sa formation due à la présence

de Jupiter (les corps dans la zone des astéroïdes sont pris entre deux feux :

l'attraction du Soleil et l'attraction de Jupiter, dès qu'ils deviennent trop gros

ils se brisent par les forces de marée).

Il faudra attendre

2015 pour avoir plus d'information sur Cérès, une sonde lui est dédié, la mission DAWN.

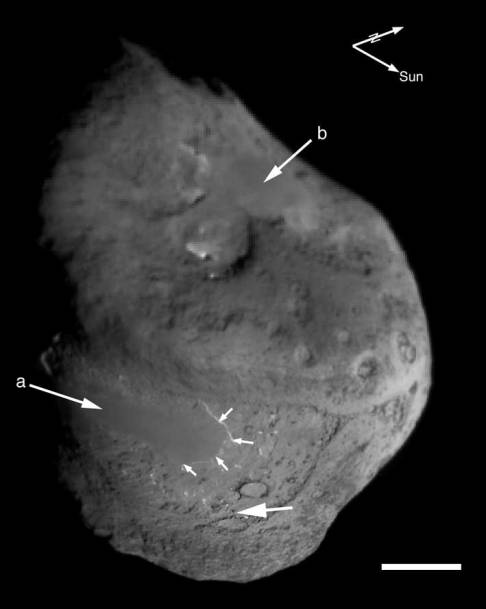

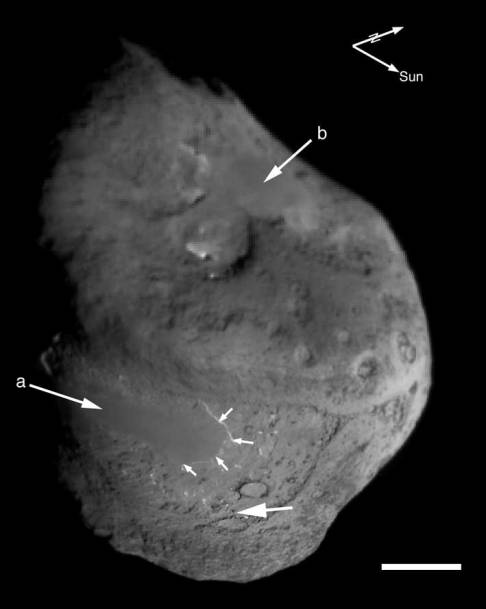

DEEP IMPACT : RETOUR SUR IMPACT. (16/09/2005)

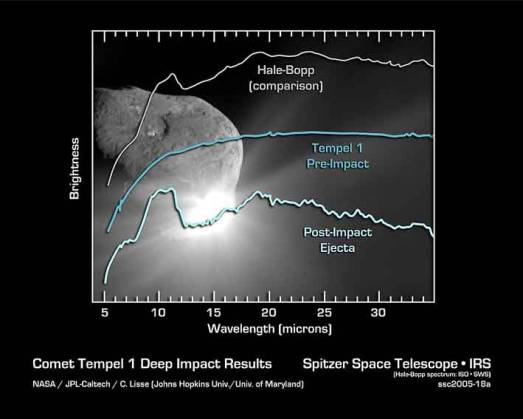

(Photos NASA/UMD et

Spitzer)

D'après

les scientifiques de la mission et notamment son responsable, Mike

A'Hearn, l'impact a révélé beaucoup plus d'informations surprenantes que prévu.

D'après

les scientifiques de la mission et notamment son responsable, Mike

A'Hearn, l'impact a révélé beaucoup plus d'informations surprenantes que prévu.

Par exemple, la structure même de ce noyau de comète serait

d'une consistance plus fine qu'un tas de talc,

cet ensemble ne tient que par la gravité (qui est quand même très faible, moins

de 10.000 fois moins que la gravité terrestre! Vitesse

de libération

1m/sec : 3,6km/h, si vous éternuez trop fort sur Tempel 1, vous partez dans

l'espace!!).

On a aussi vu clairement ce qui semble être des cratères d'impact (comme sur la photo ci-contre, où

l'impact s'est produit entre les deux cratères du bas là où se trouve la grande

flèche) ce qui n'était pas le cas sur d'autres noyaux de comètes vus de si

près (les cratères aperçus sur les

autres noyaux de comètes sont on le pense, des cratères de dégazage).

La barre blanche représente 1km.

Les zones marquées a et b sont très lisses et nous n'avons pas

encore de bonnes explications pour cela.

Mais une des grandes découvertes, a été de détecter des

molécules à base de carbone dans les éjecta après l'impact. Cela prouve que les

comètes contiennent des éléments organiques et

que selon beaucoup de théories elles auraient pu ainsi semer la vie dans notre

système solaire (et au delà pourquoi pas?), lors d'impacts planétaires. (la

panspermie)

L'analyse

des données s'est faite en partie par le Dr Olivier Groussin (voir photo) de

l'UMD, Université du Maryland, (mais formé à l'Observatoire de Marseille, LAM).

L'analyse

des données s'est faite en partie par le Dr Olivier Groussin (voir photo) de

l'UMD, Université du Maryland, (mais formé à l'Observatoire de Marseille, LAM).

Il est post doc à l'UMD depuis un an et demi et a passé une

thèse d'astronomie au LAM sur les noyaux cométaires.

Il nous explique sa contribution à la mission Deep Impact :

"Ma

participation à la mission Deep Impact comporte plusieurs volets. D'un point de

vue instrumental, j'ai effectué la calibration des cameras de la sonde (HRI et

MRI) et de l'impacteur (ITS), qui nous ont toutes donné des images

fantastiques.

"Ma

participation à la mission Deep Impact comporte plusieurs volets. D'un point de

vue instrumental, j'ai effectué la calibration des cameras de la sonde (HRI et

MRI) et de l'impacteur (ITS), qui nous ont toutes donné des images

fantastiques.

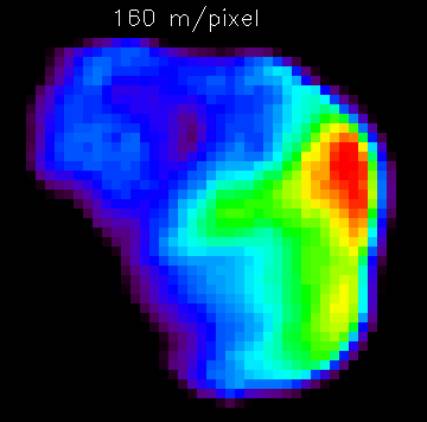

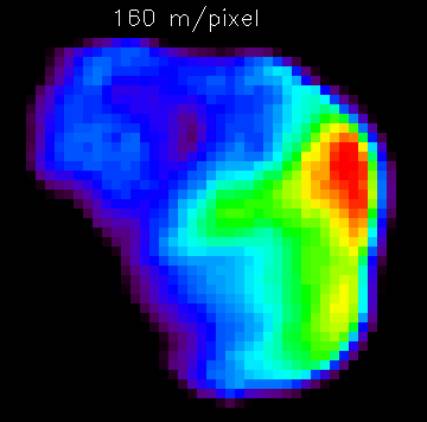

D'un point du vue scientifique, j'ai

développé un modèle pour interpréter les spectres infrarouges du spectromètre

HRI-IR, et je travaille aussi sur les propriétés thermiques et l'activité du

noyau de Tempel 1.

A ce sujet, j'ai réalisé la première carte

de température d'un noyau cométaire [voir image]. La température a la surface

du noyau varie de 260 K a 330 K. L'inertie thermique du noyau est faible.

Cela implique un noyau a faible conductivité

thermique, donc poreux.

Par ailleurs, l'absence de région froide

(inférieure a 200 K) en surface indique que l'activité cométaire (i.e. la

sublimation des glaces d'eau de CO et de CO2) a probablement lieu sous la

surface, dans les premières

couches internes du noyau. "

Un noyau poreux (comme une éponge) et donc très peu conducteur

de la chaleur, voudrait dire que la glace constituant l'intérieur pourrait

rester en l'état depuis l'origine du système solaire.

Cette grande porosité de l'état

de surface risque d'ailleurs de poser des problèmes lors de l'atterrissage de

Rosetta, il ne faudrait pas que l'on s'enfonce dans le sol de la comète.

Ces données ont aussi indiqué la présence (bien entendu) d'eau

vaporisée par la chaleur de l'impact, suivi quelques secondes plus tard par les

raies d'absorption de la glace éjectée du sous sol du cratère.

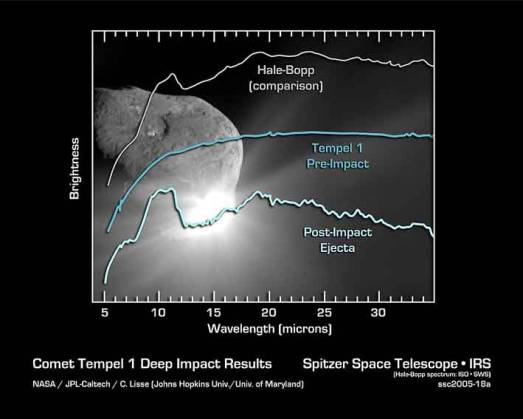

Le

télescope spatial en IR Spitzer a aussi étudié l'impact avec son spectromètre

et nous fournit cette image détaillée. (voir photo ci-contre).

Le

télescope spatial en IR Spitzer a aussi étudié l'impact avec son spectromètre

et nous fournit cette image détaillée. (voir photo ci-contre).

On y voit le spectre IR avant (bleu) et après l'impact ainsi

que le spectre de Hale Bopp pour comparaison.

En étudiant plus en détail ces spectres, on y trouve la trace

de : composés de Fer, argile, carbonates, silicates (olivine), et des

hydrocarbures aromatiques.

On s'éloigne peu à peu de l'image de la boule de neige sale!

Je crois savoir que Mike veut remplacer l'expression

"dirty snowball" (boule de neige sale) par "snowy dirtball"

(boule de saleté neigeuse!), à suivre….

Comment

tous ces composants se

sont retrouvés dans le noyau de la comète est en partie mystérieux, car ce

genre de composants se forment dans un environnement nécessitant de la chaleur,

ce qui n'est pas le cas de ce genre de comètes.

Il a été aussi annoncé à la dernière conférence astronomique de Cambridge (UK ce mois de Septembre 2005)

ces jours ci que le cratère provoqué dans Tempel 1 était de l'ordre de 100m de

diamètre et d'un dizaine de m de profondeur.

HAYABUSA : ITOKAWA EN

VUE, CE N'EST PAS DU CHINOIS MAIS DU JAPONAIS! (16/09/2005)

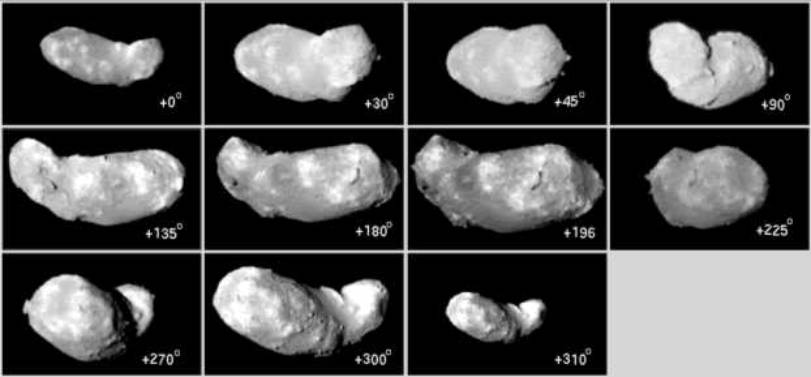

(Photos et dessins

ISAS et JAXA)

Voilà une petite

sonde dont on a pas beaucoup parlé, c'est une sonde japonaise dirigée vers un

petit astéroïde "japonais" baptisé 25143-Itokawa (anciennement 1998

SF 36) en l'honneur d'un pionnier de l'espace japonais.

Cette cible, un

NEA (géocroiseur) situé actuellement à 300 millions de km de nous, est

relativement petite : 500m dans sa plus grande dimension, période de rotation :

12h.

Cette sonde

portait d'abord le nom de MUSES-C (cela voulait dire Mu Space Engineering

Spaecraft C, Mu était le nom de la fusée et C voulait dire que c'était le

troisième essai) et a été lancée de la base d'Uchinoura le 9 Mai 2003.

Une fois mis sur

la bonne orbite, on a changé son nom en un nom plus poétique :Hayabusa, qui

veut dire faucon en japonais.

PROFIL DE LA

MISSION :

La caractéristique

de cette mission est la présence à bord de moteurs ioniques (comme sur Smart et

sur Deep Space 1). Après approche de l'astéroïde, il est prévu une méthode

originale de retour d'échantillons suite à une série de "Touch and

Go" comme on dit en aviation.

Elle devrait pour

la PREMIÈRE FOIS AU MONDE ramener des échantillons

de cet astéroïde

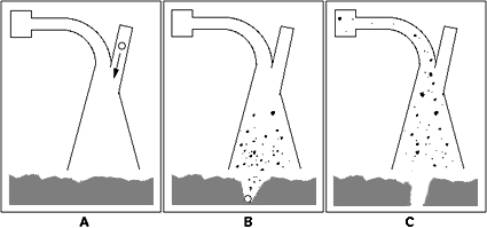

L’atterrissage une

fois décidé se passe en larguant un marqueur à basse altitude (100m)

Il sert de signal

radar (dessin de gauche) pour un atterrissage en CHUTE LIBRE (faible gravité),

ceci afin d’éviter une contamination avec les carburants chimiques.

Ensuite prise d’échantillons

prévue pour Novembre 2005 (voir dessin de droite) et re-décollage jusqu’à un

nouvel ordre d’atterrissage ailleurs

Une technique

originale pour ramasser des échantillons de la surface : la pichenette!

Une bille lancée

violemment va soulever de la poussière qui avec la faible gravité (cent mille

fois moins que la Terre, vitesse de libération : 0,2m/s!!!) et l’aide d’un aspirateur va aller dans le réceptacle de

réception

Une seconde après

son atterrissage la sonde re-décolle pour un autre site.

Un petit

compartiment scientifique (baptisé Minerva) gros comme une boite de conserves

devrait aussi être largué à la surface de l'astéroïde afin de mesurer la

température et d'autres paramètres. Il devrait être capable de se déplacer en

sautant (pas trop fort sinon…).

Une fois ces

quelques échantillons ramassés, le voyage de retour prend aussi près de 2

ans(été 2007)

Ces échantillons

sont mis dans une capsule étanche qui doit être récupéré par parachute au

dessus de l’océan

Souhaitons bonne

chance à cette extraordinaire mission

Pour le moment, la sonde vient de se mettre

en orbite le 12 Septembre 2005 à 20km de la surface et nous fait parvenir

de superbes photos.

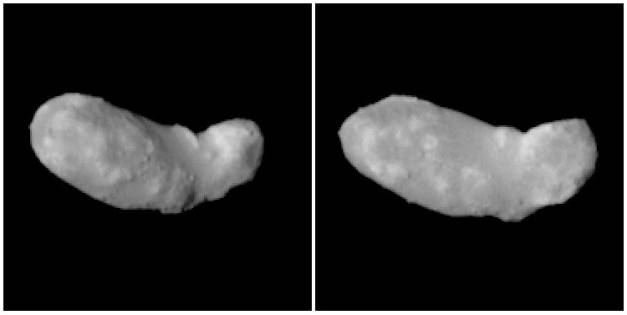

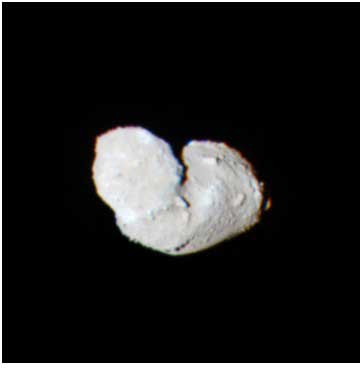

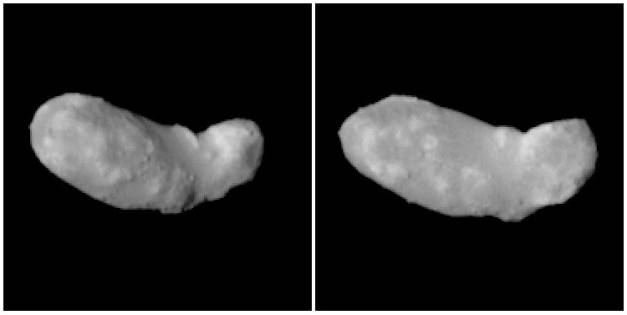

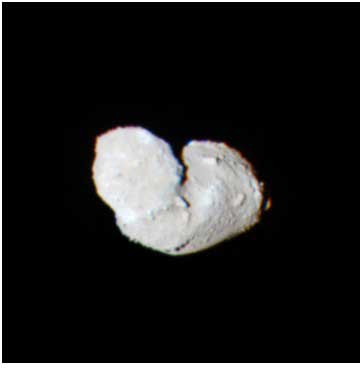

Photo prise le 10 Septembre 2005 à

l'approche de l'astéroïde.

Photo du 12

Septembre 2005 en orbite à 20km de la surface et en couleur au travers de 3

filtres RGB:

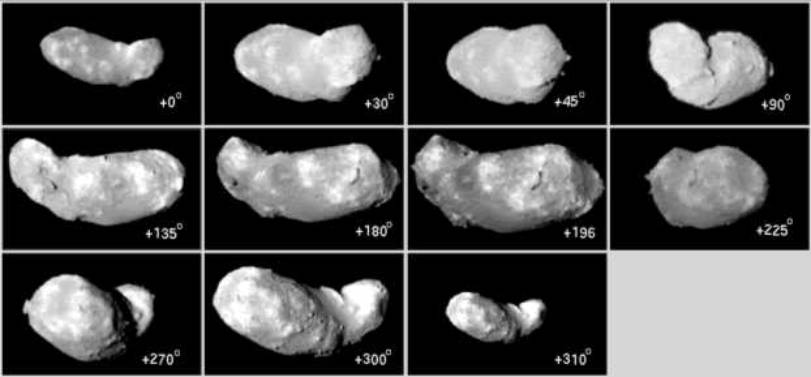

Vue d'une rotation autour de cette

astéroïde.

Pas mal pour une

petite mission dont personne n'avait parlé!!!!!!

Voir détails et instruments

de cette mission sur le site des NEO du JPL.

Description

succincte de la mission 1 page pdf en anglais.

Le site

de Hayabusa à l'agence spatiale japonaise JAXA.

CASSINI-SATURNE

:ATMOSPHÈRE ATMOSPHÈRE ! (16/09/2005)

(photo NASA/JPL)

Comme vous le

savez, il y a en ce moment à Cambridge en Grande Bretagne, un grand rendez vous

d'astronomie et l'on y parle de Cassini.

De nouvelles et

extraordinaires images des nuages de Saturne ont été diffuées à cette occasion.

|

|

|

|

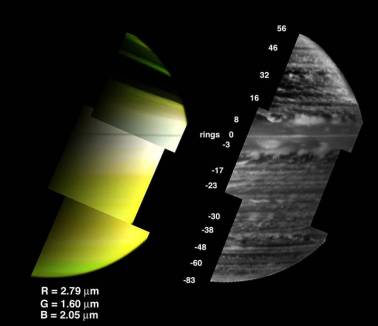

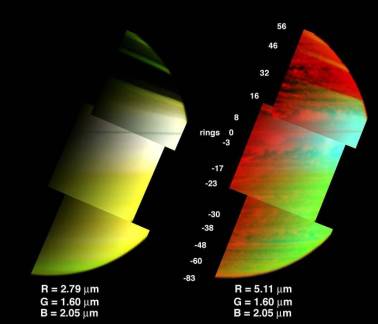

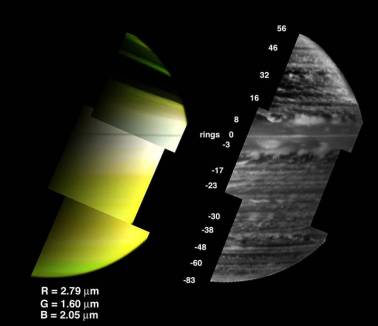

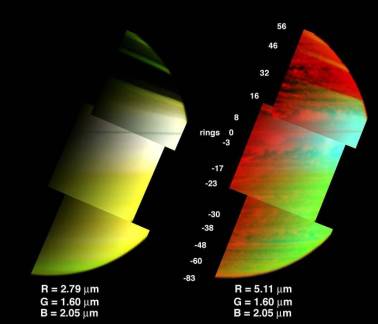

À droite on voit

les nuages situés 30km sous la couche externe de nuages, ils sont à la

pression de 2 bar. À gauche on voit la couche externe située à 1 bar. Plus

d'explication sur le site de la mission.

Photos prises le 28 Juin 2005 de 1,2 millions de km. À gauche avec : 2.79

micron (red), 1.60 micron (green), et 2.05 micron (blue), à droite à 5,1

micron et en inversion noir/blanc.

|

L'image de

droite correspond à différentes couches dans l'atmosphère de Saturne. Le

rouge représente les couches les plus profondes jamais trouvées (pression 2

bars) sur cette planète, mesure à 5,1 micron. Le vert correspond aux mesure à

1,6 micron montrant les nuages des couches supérieures situés à 1 bar.

Inversion de luminosité pour affiner les détails. Le bleu correspond à une

pression de 0,7 bar dans la très haute atmosphère à 10km au dessus de la zone

nuageuse principale.

Tous les détails

sur le site de la

mission.

|

On s'aperçoit de

la grande diversité de l'atmosphère saturnienne, où les nuages ont pu être

analysés par le VIMS (en visible et IR). Beaucoup sont à 30km sous la couche

principale, ils sont constitués principalement d'hydrosulfure d'ammoniac ou

d'eau, la couche supérieure atmosphérique étant plutôt des nuages d'ammoniaque.

La plus belle

image de phénomènes atmosphériques reste quand même la tempête en forme de

dragon que l'on voit sur cette superbe photo d'un ancien

numéro des astronews.

Comme d'habitude,

vous trouverez toutes les dernières images de Cassini au JPL

Les prochains

survols : http://saturn.jpl.nasa.gov/home/index.cfm

Tout sur les orbites

de Cassini par The Planetary Society; très bon!

Voir liste des principaux

satellites.

CASSINI SATURNE : DU

NOUVEAU SUR LES ANNEAUX. (16/09/2005)

(Photos : NASA/JPL)

En compléments aux

informations publiées dans le dernier

astronews sur les anneaux, voici des nouveautés de Cassini.

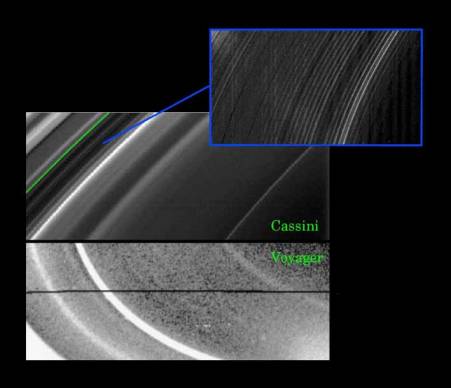

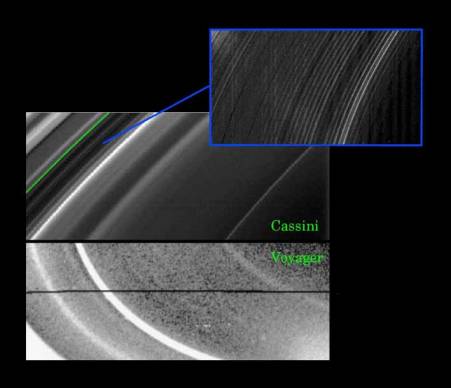

Concernant

l'anneau D, le plus proche de Saturne.

Montage de photos

provenant des missions Voyager (1980) et Cassini (2005), montrant l'évolution

des détails en un quart de siècle.

La photo de

Voyager (en bas) prise d'une distance de 250.000km montre à l'extrême gauche le

bord de l'anneau C puis vers l'intérieur trois annelets de l'anneau D appelés

respectivement de g à dr : D73, D72 et D68.

Les photos de

Cassini ont été prises de 270.000km en Mai 2005 et montrent la même région mais

avec plus de détails.

La ligne verte

marque la limite de l'anneau C

On remarquera le

changement concernant D72 qui n'est plus aussi brillant qu'il y a 25 ans et qui

de plus s'est déplacé vers l'intérieur de 200km.

Dans l'encart

photographique en haut à droite on voit avec une plus grande définition la

structure fine de l'anneau D entre D73 et l'anneau C avec une résolution de 2m

par pixel. On aperçoit parfaitement le phénomène d'ondulations dû certainement

aux perturbations par les différents satellites.

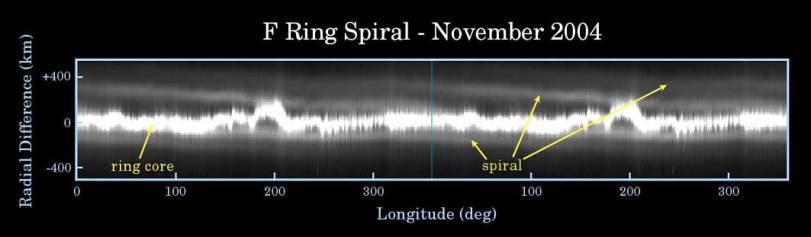

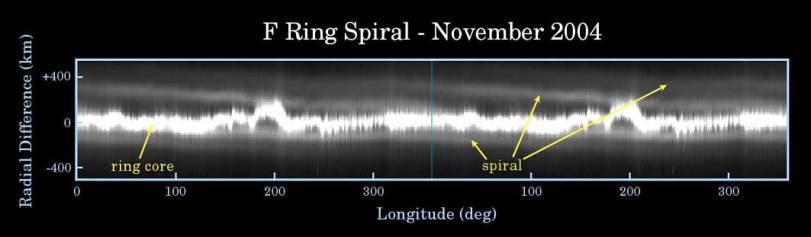

Concernant

l'anneau F :

On amis en

évidence une structure en spirale.

Cassini a mis en évidence un anneau en

forme de spirale qui coure autour de la planète au niveau de l'anneau F.

Ce serait aussi l'influence des

mouvements désordonnés de certaines lunes, et provoquant une certaine

instabilité de cet anneau F.

Sur cette photo on a représenté deux

types d'information.

Tout d'abord on voit l'anneau F

développé sur toute sa circonférence (marqué ring core), puis on a indiqué la

présence de la spirale qui débute approximativement 350km au dessus du corps

principal de l'anneau (l'échelle verticale fait +/- 400km) et fait plusieurs

fois le tour, dont on voit les traces sur cette photo (marquées spiral).

On pense que ce structure en spirale

est constitué de particules très légères éjectées du corps central de l'anneau

F.

On est loin d'avoir trouvé une

explication satisfaisante à ce phénomène.

Concernant

l'anneau G :

Cet anneau est très

fin et se trouve à 170.000km du centre de la planète, donc au delà de A et F.

les scientifiques

de la mission ont découvert un arc brillant dans cet anneau très ténu,

ressemblant à celui trouvé par Voyager près de Neptune. Cette arc pourrait être

dû à la présence d'un satellite pas encore découvert.

Voici plus haut,

une séquence de photos prise à 45 minutes d'intervalle, on y voit se déplacer

un arc très brillant le long d'un annelet brillant.

Ces images ont été

prises en lumière polarisée IR le 24 Mai 2005 à une distance de 1,7 millions de

km.

Rapports sur la

conférence de Cambridge concernant Cassini (anglais) :

http://www.spacedaily.com/news/cassini-05zzze.html et

http://www.spacedaily.com/news/cassini-05zzzc.html

http://ciclops.org/view.php?id=1419

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2005-09/ssi-crn090505.php

http://www.pparc.ac.uk/Nw/dps_rings.asp

Comme d'habitude,

vous trouverez toutes les dernières images de Cassini au JPL

Les prochains

survols : http://saturn.jpl.nasa.gov/home/index.cfm

Tout sur les orbites

de Cassini par The Planetary Society; très bon!

Voir liste des principaux

satellites.

MAGAZINE CONSEILLÉ :

"LA LUMIÈRE FUT" AVEC L'ASTRONOMIE DU MOIS DE SEPTEMBRE 2005. (16/09/2005)

Un

numéro exceptionnel de l'Astronomie la revue de la SAF (Sté Astronomique de

France) sur la Lumière.

Je vais faire des frustrés car vous ne pouvez pas trouver ce

numéro en kiosque, il n'est disponible que pour les adhérents ou au siège de la

SAF. Si vous n'êtes pas membre de la SAF, vous pouvez le trouver soit :

** au siège de la SAF 3, rue Beethoven, 75016 Paris

Tél. +33 (0)1.42.24.13.74 Fax. +33 (0)1.42.30.75.47

Observatoire +33 (0)1.40.46.20.00 Atelier +33 (0)1.40.46.24.98 , détails sur le

site Internet de la SAF.

** à la Maison de l'Astronomie rue de Rivoli à Paris.

Voici le sommaire

de ce numéro :

SOMMAIRE

Éditorial - par

Marie-Claude Paskoff

(Extraits)

C'est

précisément à ce thème, la lumière, que l'Astronomie de ce mois consacre un

volumineux dossier. Y avait-il une meilleure façon de marquer dans votre revue

l'Année mondiale de la Physique ? Comme chacun sait, lumière et astronomie

forment un couple inséparable dont la fécondité n'a pas de limites.

Nous

vous proposons un parcours qui n'a pas la prétention d'être exhaustif sur ce

sujet. Certains regretteront que la théorie quantique des photons n'ait été

qu'évoquée, ou que les conséquences de la théorie de la gravitation sur les

trajectoires lumineuses n'aient pas fait l'objet d'un article... le choix de la

Rédaction a été de rester dans des domaines familiers et fondamentaux. Que nous

apprend la lumière reçue des astres ? Comment est-on parvenu à déterminer la

vitesse de la lumière ? Quel est le rôle de “c” dans la structure de

l'espace-temps ? Comment les lois de l'optique apprivoisent-elles la lumière

dans nos instruments d'observation ? Quels jeux de la lumière dans l'atmosphère

produisent les spectacles féeriques que nous admirons ? Tels sont les grands

chapitres traités. En complément de ce dossier, nous vous invitons à visiter

l'exposition à l'Observatoire de Paris qui débutera bientôt (voir informations

en couverture IV).

Vous

découvrirez à la place habituelle un cadran solaire peu banal utilisant une

lumière bien particulière. Quant aux

Portraits célestes, ils ont été disséminés dans le chapitre consacré aux

phénomènes lumineux atmosphériques. Enfin, vous trouverez dans les

Éphémérides le rappel du rendez-vous

avec la planète Mars à ne pas manquer dans les semaines qui viennent.

Actualité

Deep-Impact en

direct – Les premiers résultats de

Deep-Impact – Les premières roches d’astéroïdes sur Terre

par Marie-Claude

Paskoff, Claude Picard et Anthony Laurent.

Spécial

lumière

**Nature et vitesse de la lumière, de RØmer à Fresnel

par James Lequeux

**La mesure de la vitesse de la lumière

Jean-Louis Bobin

**Vitesse de la lumière et relativité restreinte

par Christian

Magnan

**Le message de la lumière

par Lucette

Bottinelli et Lucienne Gouguenheim

**Phénomènes lumineux dans l’atmosphère

par Michel Henry

**À propos de... l’optique astronomique

par Gérard Oudenot

Petite

bibliographie SAF

par Hervé

Saint-Yves

Observer le ciel

Éclipse partielle

du 3 octobre 2005

par Marie-Claude

Paskoff

Comment observer

une éclipse avec un Solarscope

par Jean Gay

Croissants de

Soleil sous les arbres

par Mireille

Hartmann

Mais aussi

Le dix-milième

visiteur au coronographe par Jacques-Clair Noëns

Éphémérides

d’octobre 2005 2005

@stronet par

Jean-Pierre Martin

Cadrans solaires

(30) par Alain Ferreira

C'est tout pour

aujourd'hui!!

Bon ciel à tous!

JEAN PIERRE MARTIN

Astronews

précédentes : ICI

Nous

(je veux dire, moi, vous, les microbes les éléphants les planètes, étoiles et

galaxies) ne représentons que même pas 5% de la composition de l'Univers,

triste n'est ce pas, nous ne sommes même pas la majorité! C'est ce qu'on

appelle la matière baryonique (nous sommes composés de baryons : protons

neutrons électrons).

Nous

(je veux dire, moi, vous, les microbes les éléphants les planètes, étoiles et

galaxies) ne représentons que même pas 5% de la composition de l'Univers,

triste n'est ce pas, nous ne sommes même pas la majorité! C'est ce qu'on

appelle la matière baryonique (nous sommes composés de baryons : protons

neutrons électrons). La base de cette mission est une sonde

appelée SNAP : SuperNova/Acceleration Probe, qui doit permettre de distinguer

entre plusieurs scénarios possibles pour cette énergie sombre et donc entre

plusieurs destins (fates en anglais) de l'Univers . Il peut notamment soit

continuer à s'accélérer indéfiniment ou alors s'écrouler sur lui même (Big

Crunch).

La base de cette mission est une sonde

appelée SNAP : SuperNova/Acceleration Probe, qui doit permettre de distinguer

entre plusieurs scénarios possibles pour cette énergie sombre et donc entre

plusieurs destins (fates en anglais) de l'Univers . Il peut notamment soit

continuer à s'accélérer indéfiniment ou alors s'écrouler sur lui même (Big

Crunch). L'intérêt

de ce sursaut (ou GRB en anglais) est qu'il est situé à des distances

cosmologiques (redshift 6,3), c'est presque un jet de lumière primordiale.

L'intérêt

de ce sursaut (ou GRB en anglais) est qu'il est situé à des distances

cosmologiques (redshift 6,3), c'est presque un jet de lumière primordiale.