David Southwood

ESA’s Director of Science Programmes

Jean-Pierre

Lebreton

ESA’s Huygens Project Scientist and Mission Manager

Marcello Fulchignoni (TBC)

Principal Investigator for the Huygens Atmospheric Structure Instrument (HASI),

from the University of Paris/Observatoire de Paris-Meudon, France

Martin G. Tomasko

Principal Investigator for the Descent Imager and Spectral Radiometer (DISR),

from the University of Arizona in Tucson, United States

John C. Zarnecki

Principal Investigator for the Surface Science Package (SSP), from the Open

University at Milton Keynes, United Kingdom

Guy

Israel

Principal Investigator for Aerosol Collector and Pyroliser (ACP), from CNRS,

Service d’Aéronomie, Verrières-le-Buisson, France

Toby Owen

Cassini Interdisciplinary Scientist for the atmospheres of Titan and Saturn,

from the Institute for Astronomy, Honolulu, United States

Ce

qu'il faut en retenir

Ce

qu'il faut en retenir

C'est David

Southwood qui fait l'introduction de cette conférence de presse qui a lieu dans

les locaux de l'ESA à Paris.

Il est à remarquer

que cette conférence de presse a eu lieu totalement en anglais et que nos

scientifiques ont très correctement parlé la langue de Shakespeare ce qui

n'était pas toujours le cas il y a quelques années!

Il

passe la parole au papa de Huygens Jean Pierre

Lebreton.

Il

passe la parole au papa de Huygens Jean Pierre

Lebreton.

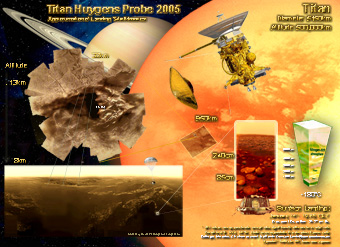

Il confirme que

l'on s'est posé à l'endroit le plus froid du système solaire où on n'a jamais

été : 94°K ou –179°C.

Avec maintenant

une semaine de recul, on a une nouvelle approche des données. (a new

understanding of the data is emerging)

Suivent des

détails techniques de la descente qui sont maintenant connus, justement cette

descente était plus rude (bumpier!) qu'on l'avait imaginé.

Il revient sur les

fameux canaux de transmission (A et B, le A étant tombé en panne), le A est

bien tombé en panne car son horloge n'avait pas été déclenchée correctement;

mais que grâce à une expérimentation très hardie, certains radio télescopes

terrestres dont le VLBA (Very Large Base Array) ont sauvé toutes les données de

ce fameux canal. Tout a été récupéré (everything has been recovered!!).

Puis description

de l'exact timing de la descente qui se trouve sur le site de l'ESA.

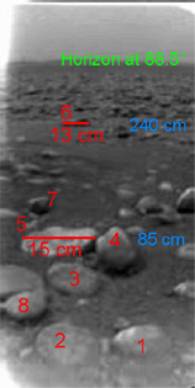

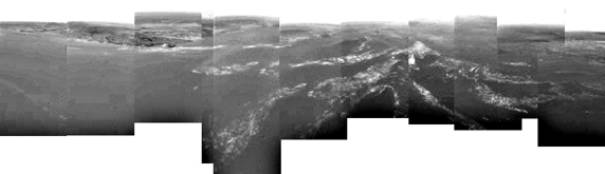

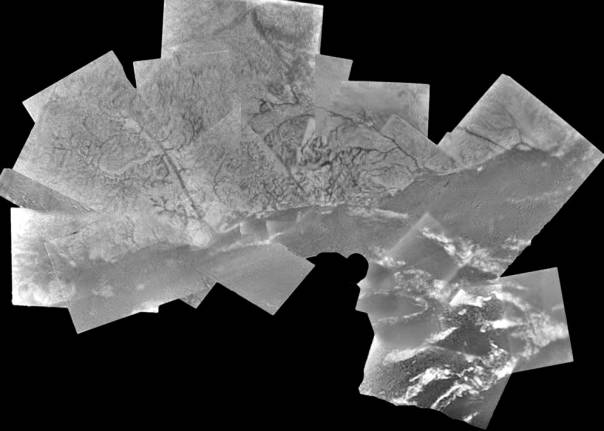

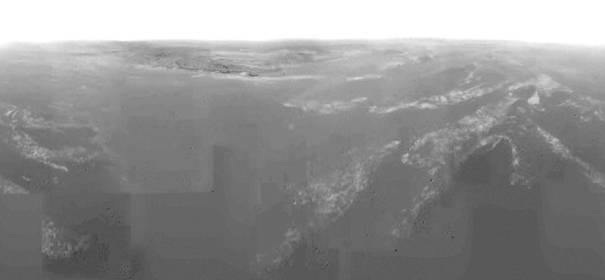

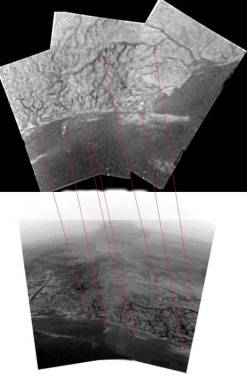

Marti Tomasko (Descent

Imager-Spectral Radiometer DISR)

prend le relais et nous commente un jeu de photos qui ne sont pas réellement

nouvelles (voir les photos plus haut dans ce texte) mais dont les explications

le sont : il y a bien des chenaux d'écoulement de

liquide, le sol semblant être de la glace d'eau,

de la matière organique se trouve dans le fond de ces chenaux; un liquide a

bien coulé.

À propos de la

photo de la surface, on remarque que ces "pierres" sont plutôt des

morceaux de glace et sont arrondis et qu'une certaine érosion a joué. Le sol est composé de

"dirty water ice rocks" (rochers de glace sales)

Il y a donc et il

conclut la dessus; des évidences géologiques de précipitations, d'érosion et

d'autres activités fluviales conduisent à penser que des phénomènes similaires

à ceux qui ont formés la Terre sont aussi en action sur Titan. Bref des

processus communs avec notre planète.

Toby

Owen, est responsable des expériences atmosphériques, c'est lui le

"nez" de la mission si j'ose dire.

Il confirme la présence importante de méthane (CH4) sur Titan, mais

on ne sait pas expliquer pourquoi, car le méthane se détruit naturellement en

quelques siècles, il ne devrait plus y en avoir, alors c'est un problème

(Puzzle comme disent nos amis britanniques).

Il y a donc une

source de méthane sur Titan et il fait trop froid pour les vaches alors….

Tobi nous a même

expliqué que le spectromètre de masse a mesuré le taux de CH4 pendant la

descente et confirme qu'en arrivant au sol la concentration augmente, cela ne

peut que provenir du sol.

Mais le point le

plus spectaculaire est qu'il nous indique qu'il pleut

certainement sur Titan (de la pluie de méthane bien sûr), cela est même

arrivé hier comme il dit.

En fait Tobi Owens

a une très belle image : c'est une planète inflammable

!! (it is a flammable world).

La force fournie à

l'atterrissage a été étudiée par John Zarnecki et il

nous montre même (désolé les photos faites à l'écran sont de très mauvaise

qualité, donc je ne vous les passe pas) un capteur de force (force transducer)

similaire à celui sur Huygens, les mesures et les simulations faites dans son

labo après coup l'ont conduit à décrire la surface (qui était assimilée à du sable

dur) comme un sable de billes de verre avec pour expliquer le "crac"

à l'arrivée, une croûte à base d'une plaque de verre.

Les accéléromètres

ont montré une enfoncement de 10cm dans le sol.

Le Professeur

Zarnecki confirme aussi la présence de CH4, on s'en est aperçut en fait lorsque

la sonde était posée, un jeu de "chaufferettes" a chauffé le sol

autour de celle-ci et fait s'évaporer les corps volatils qui ont été mesurés

par le Spetro de masse (GCMS),

de même le SSP (Surface

Science Package) l'a aussi reniflé.

JP Lebreton

conclue cette aventure fascinante :

Du méthane liquide coule sur Titan

Il pleut certains jours sur Titan

Le méthane joue le rôle qu'a joué l'eau

sur Terre

Les roches de glace jouent le rôle des

roches silicates de la Terre.

La poussière est à base de matière

organique.

On doit continuer le travail et de

rêver d'un petit rover sur Titan en disant que c'est dans les choses possibles

mais money money !!!

Remerciements à

Alactel qui a construit l'engin et au JPL pour l'extrême bonne coopération.

David Southwood y

va aussi de sa conclusion à l'adresse de nos amis américains :

"We are in the exploration business too!!!" (nous sommes aussi dans l'exploration

spatiale, c'est à dire qu'il faut compter avec nous, les européens).

Le rapport par

l'ESA de cette conférence a été mis en ligne, vous le trouverez en anglais ICI.

Bravo à tous.

Dernières infos

sur Titan Huygens

Voir le site de

l'ESA : http://www.esa.int/SPECIALS/Cassini-Huygens/

Et sa galerie

de photos de titan.

Excellent rapport

en anglais chez nos amis de la Planetary

Society.

CASSINI SATURNE :

(Photos NASA/JPL)

Au moment de sa

mise en orbite périlleuse au mois de Juillet 2004 (on est passé entre les

anneaux Fet G), on sait maintenant qu'il a été pris dans une tempête de

particules, comme indiqué dans un rapport publié récemment dans Nature par

Sascha Kempf du Max Planck Institute for Nuclear Physics de Heidelberg, Germany

Les minuscules

grains impactèrent Cassini à plus de 100km/s, l'auteur pense que ces particules

proviennent soit de l'anneau A soit de l'anneau E. il ne faut pas être étonné

par de telles vitesses, en effet dans l'espace il n'y a pas de frottement,

c'est le vide presque absolu.

Ces impacts

devinrent de plus en plus fréquent au fur et à mesure que la sonde s'approchait

de Saturne.

On pense qu'ils

sont composés de minuscules cristaux de glace chargés positivement et accélérés

par l'énorme champ magnétique de Saturne.

Comme d'habitude,

vous trouverez toutes les dernières

images de Cassini au JPL:

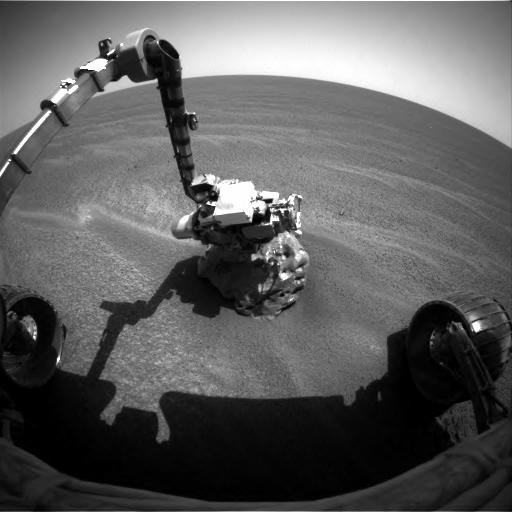

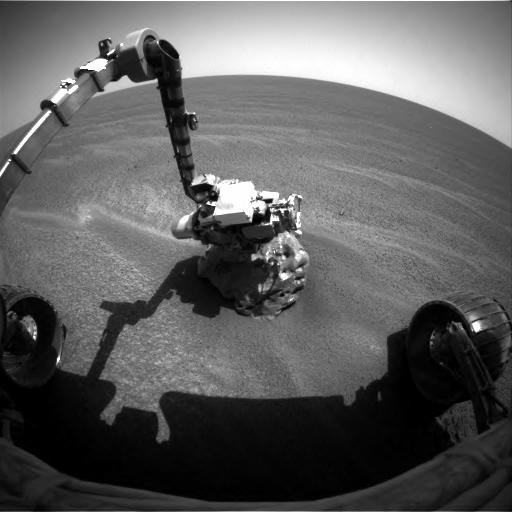

LES ROVERS MARTIENS

:ON AVAIT RAISON POUR LA MÉTÉORITE!

(Photos NASA/JPL)

N'oublions pas nos

deux petits robots courageux à la surface de Mars.

Vous vous souvenez

il y a une dizaine de jours, je

vous signalais sur une photo d'Opportunity près des débris du bouclier

thermique, une pierre un peu bizarre de taille grosse comme un ballon de

football . Cela semblait ressembler à une météorite.

La

NASA fournit une photo en couleur de cette "pierre".

La

NASA fournit une photo en couleur de cette "pierre".

Elle a quand même

paru bizarre aussi aux techniciens US et ils ont décidé de l'analyser.

On

a donc décidé de l'examiner avec le bras robotisé.

On

a donc décidé de l'examiner avec le bras robotisé.

(voir photo)

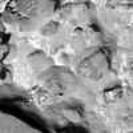

Vue de près de

cette météorite

(clic sur l'image pour la voir en grand)

Vue

au microscope situé au bout du bras d'Opportunity d'une partie de la météorite

Vue

au microscope situé au bout du bras d'Opportunity d'une partie de la météorite

(clic pour voir en

grand)

Et bien la NASA

vient de le confirmer, elle a envoyé le robot y faire quelques analyses avec le

spectromètre Mössbauer et le mini

TES, et c'est une…..météorite ferrique.

Le spectromètre en

rapport la composition : Nickel et Fer.

Elle a été

baptisée pour la presse "heat shield rock".

L'aspect très

brillant de la météorite intrigue ainsi que l'absence de cratère d'impact,

certains pensent qu'elle aurait atterrit à cet endroit à l'époque où

l'atmosphère martienne était plus dense ce qui expliquerait cela.

Steve Squyres le

père de la mission n'aurait jamais pensé trouver sur Mars par Opportunity un

morceau venant d'autre part.

Opportunity vient

d'accomplir ses 2100m sur Mars dans Meridianum Planum.

LES ROVERS MARTIENS

:SPIRIT CONTINUE!

(Photos NASA/JPL)

De l'autre coté de

Mars, Spirit continue lentement son ascension vers le sommet Husband Hill.

Les terrains sont

toujours aussi désertiques comme le prouvent ces quelques photos.

Spirit sol 367.

Spirit sol 368.

Les meilleures

photos sont classées dans le planetary photojournal que vous pouvez retrouver à

tout instant:

http://photojournal.jpl.nasa.gov/targetFamily/Mars

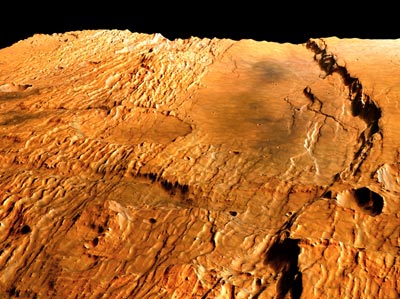

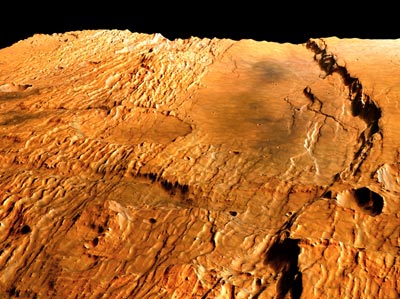

MARS EXPRESS :

CLARITAS FOSSAE EN DETAIL

(Photos et

graphiques : ESA)

L'ESA avec sa sonde Mars Express continue

son périple autour de la planète Mars.

L'ESA avec sa sonde Mars Express continue

son périple autour de la planète Mars.

Elle vient de

prendre en détail la région Claritas Fossae et publie un compte

rendu avec tous les types de photos à ce sujet (relief, 3D, oblique, noir

et blanc)

Vous voulez tout

savoir sur la nomenclature martienne car vous avez perdu votre latin, qu'à cela

ne tienne, Philippe Labrot le génial créateur de Nirgal.net (Nirgal est le nom

babylonien de Mars) vous

explique tout.

TERRE : ATTENTION

COLLISION D'ICEBERGS

(Photos ESA)

Nous avons déjà

parlé il y a quelques temps du problème de la banquise antarctique qui se

désagrège.

Et bien cela

continue et pas un petit morceau!!

L'ESA vient de

publier un communiqué

de presse sur le sujet pris en flagrant délit par son satellite ENVISAT.

On voit

parfaitement le morceau appelé B-15-A qui apparemment va entrer en collision

avec la banquise appelée Drygalski Ice Tongue (langue de glace de Drygalski)

Cet objet flottant

B-15-A est le plus gros objet flottant du monde, il est de la taille du

….Luxembourg et a la forme d'une bouteille (enfin il faut avoir aussi goûté à

la dive bouteille pour imaginer cela, mais enfin..).

Il fait 120km de

long, et est en train de bloquer les courants dans la baie conduisant au gel de

cette partie de mer, et cela met en danger une population de ….pingouins!

Envisat suit

l'évolution de cet iceberg depuis plus de deux ans et l'on peut voir sur leur

site une intéressante animation.

Envisat

(Environmental Satellite) a été lancé en Mars 2002,c'est le programme européen

le plus important jamais conçu pour surveiller l’état de notre planète et

l’impact de nos activités. Le satellite fournit quotidiennement une richesse

d’informations sans précédents sur notre planète, permettant d’étudier avec

précision l’évolution des phénomènes environnementaux.

Son but

est aussi de veiller à la couche d'ozone

: (d'après documents CNES) :

La couche d’ozone

est une barrière protectrice contre les rayons UV du soleil, située dans la

stratosphère, à une hauteur comprise entre 25 et 35 km au-dessus de nos têtes.

Son importance est vitale car elle nous protège des brûlures et cancers de la

peau.

Or,

les symptômes sont formels : la couche d’ozone est malade,

parsemée de multiples « trous ». Les gaz à effet de serre, à l’origine de

l’activation des chlores destructeurs d’ozone, sont les premiers ennemis de

notre atmosphère.

Or,

les symptômes sont formels : la couche d’ozone est malade,

parsemée de multiples « trous ». Les gaz à effet de serre, à l’origine de

l’activation des chlores destructeurs d’ozone, sont les premiers ennemis de

notre atmosphère.

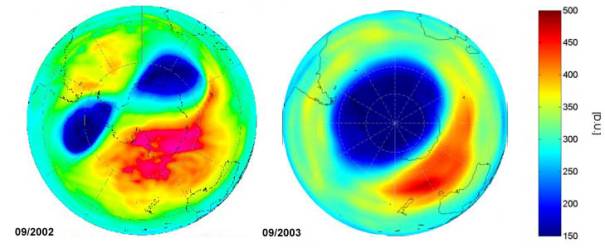

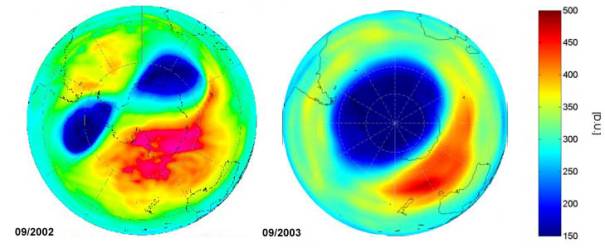

photo de gauche :

Évolution du trou de la couche d'ozone entre septembre 2002, observé par

l'instrument GOME à bord d'ERS-2, et septembre 2003, par l'instrument MIPAS à

bord d'ENVISAT. Crédits: BIRA-IASB

Les nouvelles réglementations internationales doivent permettre une diminution

de ces espèces chlorées mais un retour à la normale n’est toutefois pas prévu

avant le milieu du siècle…

Les mesures réalisées par ENVISAT permettront de vérifier le respect des

accords internationaux et de préparer les prochaines avancées réglementaires

dans ce domaine.

Et aussi

comprendre la dynamique des océans

:

Les océans sont le

lieu privilégié d’échanges de chaleur importants avec l’atmosphère. Ces

échanges régulent les changements climatiques. Ils peuvent également, dans

certains cas, jouer un rôle perturbateur

L’observation

depuis l’espace, en particulier avec les satellites d’altimétrie

franco-américains TOPEX-POSEIDON et JASON-1, a levé le voile sur des phénomènes

d’une grande complexité. L’exemple le plus connu est le phénomène El Nino dont

les effets se font ressentir sur l’ensemble de la planète, par des sécheresses

ou des pluies abondantes localisées.

ENVISAT, grâce à sa capacité d’observation à  petite

échelle, permet de compléter le dispositif d’analyse et de modélisation du

comportement des océans. Température, couleur de l’eau, vitesse et direction

des vents, courants… Les océans n’auront à court terme plus de secret pour les

chercheurs.

petite

échelle, permet de compléter le dispositif d’analyse et de modélisation du

comportement des océans. Température, couleur de l’eau, vitesse et direction

des vents, courants… Les océans n’auront à court terme plus de secret pour les

chercheurs.

Envisat est le

plus gros satellite lancé par l'Europe. (8200kg).

Sur la photo on se

rencontre de la taille énorme de ce satellite qui a nécessité une fusée Ariane

5 pour son lancement.

Les instruments à

bord d'Envisat : (bonne

description en français par nos amis de Spacenews).

|

ASAR MERIS

|

Radar pour l’observation des terres

émergées, des océans et des calottes polaires

|

|

MERIS

|

Spectromètre à résolution moyenne conçu pour

l’observation de la couleur des océans. Il permet de détecter les

concentrations en phytoplancton ou bien encore les pollutions marines

|

|

RA-2

|

Altimètre

radar permettant

d’étudier en continu la topographie de la surface des océans, des terres

émergées et des calottes polaires

|

|

GOMOS

|

Instrument de surveillance

de la couche d'ozone

|

|

MIPAS

|

Sondeur

atmosphérique permettant la cartographie des concentrations en gaz rares dans

la stratosphère et la troposphère

|

|

AATSR

|

Radiomètre permettant de mesurer la température à la

surface de la mer et des continents et d’étudier la croissance de la

végétation, l’humidité des sols et la composition des nuages

|

|

DORIS

|

Système de

navigation permettant de déterminer avec une précision exceptionnelle -

3 cm pour ENVISAT - la position du satellite sur son orbite

|

|

SCIAMACHY

|

Spectromètre

détectant les gaz rares dans la troposphère et la stratosphère

|

|

LLR

|

Réflecteur laser

permettant de déterminer précisément l’orbite d’un satellite grâce à des tirs

laser à partir de stations terrestres

|

|

MWR

|

Radiomètre à

hyperfréquence permettant d’évaluer la quantité de vapeur d’eau dans la

troposphère

|

Vue de la

pollution terrestre globale et article correspondant

et tout sur le spectromètre SCIAMACHY.

TERRE : LE TSUNAMI VU DE

L'ESPACE

La NASA met en

ligne des images

impressionnantes du Tsunami de Noël 2004 vu de l'espace et dans le style :

avant et après.

Il y a parmi

celles ci aussi des animations pas trop lourdes en MB que vous pouvez

télécharger.

Allez les voir, on

est peu de chose!

TERRE : DES AURORES !

Trouvé par notre

ami Belge de Anvers Raoul Lannoy de belles aurores sur le site de

Spaceweather.

Voici

notamment une animation de Roman Krochuk disponible sur ce site, mais il y en a

bien d'autres.

Voici

notamment une animation de Roman Krochuk disponible sur ce site, mais il y en a

bien d'autres.

LIVRES CONSEILLÉS J'AI LU

POUR VOUS par Pascal Gérardin de VÉGA

Aujourd'hui, je

vous convie à une aventure intellectuelle et humaine des plus extraordinaire de

toute notre Histoire.

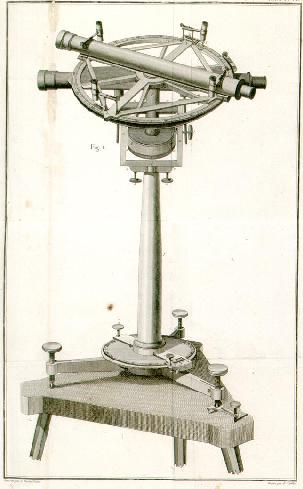

L’invention

du mètre racontée dans le livre « Le mètre du monde » de Denis Guedj

se lit comme un vrai roman d’aventures émaillées de péripéties, de joies et de

drames, de doute et d’espoir qui, de l’aube de la Révolution française au coup

d’Etat du 18 Brumaire, retrace ce que fut la mesure de la Méridienne entre

Dunkerque et Barcelone par les astronomes Pierre Méchain et Jean-Baptiste

Delambre.

L’invention

du mètre racontée dans le livre « Le mètre du monde » de Denis Guedj

se lit comme un vrai roman d’aventures émaillées de péripéties, de joies et de

drames, de doute et d’espoir qui, de l’aube de la Révolution française au coup

d’Etat du 18 Brumaire, retrace ce que fut la mesure de la Méridienne entre

Dunkerque et Barcelone par les astronomes Pierre Méchain et Jean-Baptiste

Delambre.

L’auteur Denis Guedj est né en 1940, il est romancier et

mathématicien. Professeur d’histoire des sciences à

l’université Paris 8, il a écrit de nombreux ouvrages dont « La

Méridienne » et « Les cheveux de Bérénice » Il a été journaliste

à Libération et scénariste.

Le titre,

« Le mètre du monde », sous la forme d’un jeu de mots, est révélateur

de l’importance capitale de l’uniformisation des poids et des mesures. Le mètre est bien le maître des mesures et il est né de la

mesure du monde, c’est-à-dire la Terre elle-même, il est la dix

millionième partie du quart du méridien terrestre.

En astronomie, la

mesure des distances est essentielle pour nous situer dans l’espace. Très vite,

le mètre, invention à l’échelle terrestre, s’est révélé nettement insuffisant

pour mesurer l’univers. L’unité astronomique (UA)[1] a fait place à

l’année lumière (AL), la distance que parcourt la lumière en une année

terrestre.

Mais ne brûlons

pas les étapes et commençons par le commencement.

Déjà dans l’empire

romain, l’unification métrologique était une nécessité. A chaque effort pour

unifier l’Etat correspond la volonté de « réduction des mesures à une

seule façon » : l’époque carolingienne, la Renaissance, et le siècle

des Lumières. François Ier, Henri II, Louis XIV mais aussi Ivan le Terrible,

Pierre le Grand et Frédéric II

échouèrent dans leurs tentatives.

Enfin en 1789,

alors que près de 2000 mesures ont cours en France, la réunion des États

généraux et l’étude des cahiers de doléances puis la proclamation de la

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen vont déclencher une réforme

indispensable « à tous les hommes, à tous les temps »

Mais

quelle mesure choisir ?

Pourquoi en adopter une plus qu’une autre ? Il fallait faire table rase et

inventer une nouvelle mesure pour tous les peuples.

Condorcet,

Talleyrand et Prieur furent à l’origine du début d’une véritable épopée

métrologique. Bientôt deux astronomes, Pierre Méchain et Jean-Baptiste Delambre

puis un physicien, le chevalier de Borda les remplaceront.

Aux anciennes

mesures locales et éphémères, se substituerons celles tirées de la nature, invariables et universelles.

Au début les

scientifiques étaient partagés entre deux bases pouvant servir à une mesure

universelle : le pendule et la Terre.

Avec le pendule,

une durée de l’oscillation d’une seconde détermine une longueur de fil. Mais

l’astronome Jean Richer observa que les mouvements du pendule étaient

différents sous certaines latitudes.

La rotondité de la

Terre étant immuable, on s’orienta donc vers le choix d’une mesure terrestre.

Mais, le 8 mai

1790, l’Assemblée nationale décréta qu’elle choisissait le pendule. Talleyrand,

évêque d’Autun, l’avait également proposé et en fût l’ardent défenseur.

Cependant, pour des raisons politiques, l’accord de l’Angleterre était

indispensable. La réponse tomba le 3 décembre 1790, la perfide Albion refusait,

pour des raisons obscures, la proposition française.

Puis ce fût le

coup de théâtre du 16 février 1791 en la personne du physicien et marin Jean

Charles Borda qui proposa de nommer une commission. Composée de Borda, Lagrange, Monge, Laplace et Condorcet, elle

accepta le méridien comme base du nouveau système.

Talleyrand se

rangea à son côté.

En somme, le

pendule n’était pas assez précis et sa mesure pas assez universelle. De plus

les scientifiques étaient très divisés.

L’unité

allait donc être la Terre elle-même

et plus justement le méridien parce que chaque peuple appartient à un des

méridiens du globe. Etant exclu de mesurer l’ensemble, la Méridienne de

Dunkerque à Barcelone s’imposait parce que son arc était en partie connu et

binational.

Les premières

mesures de la Terre eurent lieu dès l’Antiquité où le grand méridien était

« l’axe du monde » de Byzance à Méroé en Ethiopie. La véritable

mesure du tour du globe est celle d’Eratosthène au IIIème siècle avant notre

ère qui affiche un résultat étonnant de précision pour l’époque, 250 000

stades, c’est-à-dire 39 375 km (réellement 40 000,03 km)

En Occident, le

médecin Jean Fernel en 1525 détermine en tours de roues la distance Paris

Amiens sur un même méridien. Puis le Hollandais Snellius invente la méthode de

la triangulation qui fût celle utilisée dans la mesure de la Méridienne.

Il était question

de cartographier la France et la famille Cassini y contribua beaucoup. Toutes

les mesures effectuées jusqu’en 1718 démontraient que notre globe était allongé

aux pôles !

Ces mesures loin

d’être précises furent reprises par l’abbé La Caille aidé par Cassini de Thury

(Cassini III) qui établirent définitivement en 1744 que notre Terre est aplatie

aux pôles.

Il était donc

question de reprendre tout à zéro, avec des instruments plus précis, sur une

plus longue distance et en y consacrant beaucoup d’argent. Une vraie Révolution

s’engageait pour emprunter la voie la plus ambitieuse. Créer une nouvelle

mesure en adoptant l’unité méridien et en refaisant les mesures de la

Méridienne.

Après une année

d’attente afin de préparer les instruments et après trois défections des

membres des commissions, le départ de l’opération est donné dans la cour des

Tuileries le 25 juin 1792.

L’astronome Pierre Méchain mesurera la Méridienne de Barcelone à Rodez.

Cet observateur

hors pair, patient et minutieux, naît le 16 août 1744 à Laon. Il est

hydrographe, découvreur d’une dizaine de comètes et il sait harmoniser les

beautés du ciel et des mathématiques.

Jean-Baptiste

Delambre se chargera de la

mesure de Dunkerque à Rodez.

Il naît à Amiens

en 1749, littéraire, polyglotte, il est doué d’une mémoire hors du commun.

Initié à l’astronomie par Lalande, il établit les tables d’Uranus, du Soleil,

de Saturne, de Jupiter et de ses satellites.

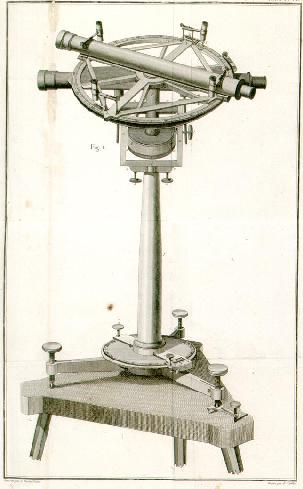

Ces deux

astronomes et leurs assistants utiliseront la méthode de la triangulation qui

consiste à mesurer du linéaire par de l’angulaire, « si on connaît deux

angles et un côté d’un triangle, on connaît tous les côtés », donc une

seule mesure linéaire (celle de la base) et une série de mesures angulaires.

Appendice : rappel

de la triangulation.

L’épopée

géodésique commence et va durer près de sept longues

années.

En effet, les

débuts sont laborieux. Il faut des repères précis pour effectuer la triangulation. Un signal est nécessaire comme un

clocher, une montagne, un château d’eau ou une tour. Ces signaux utilisés lors

des précédentes campagnes de mesures sont défectueux ou n’existent plus dans la

partie Nord. De plus, c’est la guerre, l’armée prussienne passe la frontière,

« la patrie est en danger »

La

population est très méfiante et ne facilite pas le travail de mesure. Mais

c’est la victoire de Valmy, l’exécution de Louis XVI et les Tuileries en feu.

L’An I de la république française est proclamé, l’Histoire est en marche.

La

population est très méfiante et ne facilite pas le travail de mesure. Mais

c’est la victoire de Valmy, l’exécution de Louis XVI et les Tuileries en feu.

L’An I de la république française est proclamé, l’Histoire est en marche.

Seul l’astronome

Méchain progresse à grands pas en Espagne mais la situation se dégrade et les

flammes de la guerre embrasent les deux extrémités de la Méridienne.

La Convention

s’impatiente, les mesures sont trop lentes. Un mètre

provisoire est créé. La mesure de la Méridienne est très compromise, car

un malheur n’arrivant jamais seul, Méchain se blesse gravement dans un accident

et après un coma reste handicapé plusieurs mois. Les guerres font rage et la

guillotine de la Révolution assassine aussi les hommes de science. Enfin,

catastrophe, la Convention décrète la division décimale du temps. Le jour est

divisé en 10 heures de 100 minutes, etc. Même le pendule ne bat plus la même

seconde.

Tous ces obstacles

paraissent insurmontables et pourtant nos deux

courageux astronomes progressent sûrement.

Mais début 1794,

le Comité de salut public destitue la plupart des membres de la Commission des

poids et mesures, dont Borda et Delambre. Méchain n’est pas concerné. Ce coup

de théâtre n’arrange rien car entre temps, Condorcet s’est suicidé, Lavoisier a

été guillotiné. L’opération de mesures est suspendue.

Quant à la copie

du mètre provisoire qui devait rejoindre les États Unis d’Amérique, elle n’y

arrivera jamais. Le bateau du botaniste Dombey sombre après une attaque des

pirates. Fait prisonnier, il est emporté par une épidémie.

Heureusement, les

soldats de l’An II ont vaincu les armées étrangères qui menaçaient la jeune

République.

La

campagne de mesures reprend

entre Orléans et la frontière espagnole.

En 1795, Prieur,

membre de la Convention fait adopter le système métrique. Son Rapport est

l’acte de naissance de l’ensemble des nouveaux poids et mesures et instaure le

système métrique décimal (le SMD) Ce mètre sera tracé sur une règle de platine

et aura pour nom le « mètre républicain » Surface, volume et masse,

définis à partir du mètre, seront liés. La géométrie suffit pour les deux

premières, c’est l’eau qui servira à la troisième. Le socle du système est le

triptyque Terre, Dix et Eau puis l’unité de monnaie, le franc.

Ensuite,

la question était de savoir comment nommer ces mesures ?

On devait forger

des mots entièrement nouveaux et universels. Effectivement le mot mètre est d’origine latine (metrum) et grec (metron)

Les noms des mesures sont chargés d’informer sur les mesures qu’ils nomment. Il

y aura trois mots-racines : mètre (mesure

linéaire), litre (mesure de capacité), gramme (mesure de poids) et l’ajout de stère et are,

puis des mots-préfixes : latins pour les sous-divisions (milli, centi,

déci) grecs pour les multiples (déca, hecto, kilo, myria)

Pas de

jaloux !

De plus de mille

noms, nous passons à « douze petits mots » !

Deuxième unité

fondamentale du système métrique, l’unité de masse

fait intervenir une matière universelle, tirée de la nature et

invariable : l’eau.

Une eau distillée

à la température de la glace fondante, c’est-à-dire 5° centigrades. Restait à

trouver le contenant. On choisit de construire un cylindre droit en laiton dont

la hauteur est égale au diamètre de la base et d’un volume de 1 dm3.

Enfin, le 7 avril

1795, la Convention autorise la poursuite de la mesure de la Méridienne.

Méchain, absent de France depuis trois ans, était bloqué en Italie. Il reprend

l’opération de mesure près de Perpignan. Delambre descend vers le sud entre la

Loire et Bourges.

Le 25 juin 1795, l’abbé Grégoire propose la création du Bureau des longitudes.

La mesure de la

Méridienne est toujours aussi laborieuse. De nombreux signaux sont

inutilisables et le budget se réduit de jour en jour. Un seul clocher détruit

par la Révolution et c’est un pan entier de la triangulation qu’il faut

rebâtir.

Fin 1796, alors

que Bonaparte combat en Italie, il reste à Méchain neuf stations à conquérir et

douze à Delambre.

Parallèlement, il

faut fabriquer et populariser le mètre. La fonte, le fer, le plomb et le cuivre

du métal des cloches sont utilisés, mais également le chêne, le buis et le

noyer. Nombre de métiers produiront et diffuseront les nouvelles mesures tandis

que tous les citoyens de bonne volonté informeront et éduqueront la population,

en attendant le mètre définitif.

Chargé d’une

double mission éducatrice et libératrice, le mètre va bouleverser les habitudes

de la jeune République.

Delambre améliore

les triangles des départements de l’Aude et du Tarn. Par peur, les populations

détruisent parfois les signaux qu’il faut reconstruire sans cesse. Le moral et

la santé de l’astronome sont mis à mal. Après des mois d’aventures, Delambre

atteint enfin Rodez et le dernier signal surmonté d’une Vierge en pierre.

Six années pour

aller de Dunkerque à Rodez.

Deux bases restent

à mesurer : Melun et Perpignan,

chacune longue de 12 km et distante de 700 km. Unique mesure linéaire, elle

constitue l’échelle de la triangulation effectuée à l’aide de quatre règles de

platine et dure jusqu’au 4 juin 1798.

Enfin, les deux

astronomes Delambre et Méchain se retrouvent après six années de séparation.

Ils arrivent à

Paris fin novembre 1798.

Le système

métrique décimal ayant un dessein universel et devant être adopté par toutes

les nations, une Commission internationale est créée afin de vérifier les

mesures et de s’en porter garante devant le monde. Durant trois mois les

commissaires vont tout analyser et vérifier des opérations et des expériences

réalisées.

La chaîne totale

comporte 115 triangles et la mesure est étonnante de

précision : dix mètres d’écart sur plus de 1 000 km entre celle de

Delambre, Méchain et la référence internationale de 1980 !

Et plus étonnant

encore, le mètre temporaire s’avère plus proche de la mesure actuelle que le

mètre définitif.

La production du

mètre et du kilogramme étalon est exécutée en platine, métal le plus précieux

et le plus rare de l’époque, plus onéreux que l’or.

Le 22 juin 1799,

jour du solstice d’été (la République a été proclamée le jour de l’équinoxe

d’hiver, l’astronomie, ici encore, est au rendez-vous !) le président de

la Commission internationale, M. Van Swinden, annonce la fin des travaux de

mesures et déclare que nous possédons à présent le mètre de la nature et le kilogramme

vrai et qu’ils seront conservés aux Archives de la République.

Il y a beaucoup de

grands absents, même Borda n’a pas eu la force d’attendre, il s’est éteint

quelques mois plus tôt.

Quelques temps

après, le coup d’Etat du 18 Brumaire place le général Bonaparte au pouvoir.

Le 15 décembre

1799, la République est morte, le Consulat commence…

La Révolution n’a

pas seulement unifié les poids et les mesures, elle a unifié l’espace avec la

départementalisation, le temps avec le calendrier républicain et la langue. Le

nouveau calendrier n’a pas survécu à la Révolution, il n’y aura pas d’an XVI…

Pour le reste, c’est plutôt une réussite même si, pour la langue, les parlers

régionaux subsistent et c’est tant mieux.

Diverses

péripéties ont émaillé la mise en œuvre du système métrique. Dès 1800, le

Consulat n’en a gardé que le mètre, les mesures napoléones remplacèrent les mesures républicaines.

Louis XVIII

abandonne le système métrique décimal qui réapparaît en 1840. Progressivement,

les pays d’Europe l’adoptent mais il faudra attendre 1985 pour que les

Britanniques acceptent le mètre et le kilogramme au même titre que le yard et

la livre.

Le 28 septembre

1889, à l’orée du parc de St Cloud, le pavillon de Breteuil accueille le mètre

international et le kilogramme international en platine iridié, alliage de 90 %

de platine et 10 % d’iridium.

Le 14 octobre

1960, le « mètre optique » défini comme « 1 650 763,73 longueurs

d’onde dans le vide de la radiation orangée du krypton 86 »

Puis nous sautons

du vide à la lumière, le 20 octobre 1983, le mètre devient « la longueur

parcourue dans le vide par la lumière durant la durée de 1/299 792 458

seconde »

En deux siècles,

on est passé de la mesure des Lumières à la lumière comme mesure.

C’est ainsi que

s’achève l’extraordinaire histoire de l’invention du mètre, du moins pour

l’instant…

J’ai lu ce livre

avec un réel plaisir et une curiosité jamais rassasiée, je l’ai parcouru comme

un roman d’aventures où l’Histoire dépasse encore une fois l’imagination la

plus débridée.

Denis Guedj est un

mathématicien et un écrivain exceptionnel dans la clarté et la simplicité de

ses récits. Il raconte les mathématiques comme on parle de la beauté du monde.

Il a

merveilleusement narré la vie de ces hommes qui ont mesuré la Terre pour

définir l’étalon universel de toutes les mesures et pour qu’elle devienne LA

MESURE.

Ces

scientifiques ont fait passer la mesure de la Terre à la Terre comme mesure.

Il s’est passé en

métrologie ce qui s‘est passé en astronomie : de la même façon que la

Terre a été chassée du centre du monde physique au XVI ème siècle, l’homme l’a

été du centre du monde de la mesure au XVIII ème siècle.

Le système

métrique est le dénominateur commun qui relie les différentes mesures entre

elles et les hommes entre eux. Plus besoin de tables de conversion pour que

l’échange ait lieu ! Il est désormais direct et immédiat. Le système

métrique décimal est devenu la langue « maternelle » de l’échange

quantitatif.

La

Révolution française a offert le mètre au monde apportant l’unité là où régnait

la confusion (700 à 800 noms)

mais pourtant quelle perte dans la langue, que de mots disparus !

L’uniformité a

effacé à jamais la diversité de l’imaginaire des hommes et même, il faut le

dire, d’une certaine poésie. C’est une pensée à méditer…

Le système

métrique a unit les hommes, s’il pouvait faire naître la Paix universelle et

éternelle…

Bonne lecture à

toutes et à tous.

Renseignement sur

ce livre à

la FNAC : existe en livre de poche.

En complément : l'histoire du mètre.

C'est tout pour

aujourd'hui!!

Bon ciel à tous!

JEAN PIERRE MARTIN

Astronews

précédentes : ICI

Il

y a notamment un

poster (2MB) qui résume la position des photos prises qui vaut le coup

d'être imprimé, il a été crée aussi par Kevin Dawson du Canada. Bravo!

Il

y a notamment un

poster (2MB) qui résume la position des photos prises qui vaut le coup

d'être imprimé, il a été crée aussi par Kevin Dawson du Canada. Bravo! Photo

: ESA-P. SEBIROT

Photo

: ESA-P. SEBIROT