A Brahic; I Grenier, F Forget; A Baglin; R Lehoucq; D Kunth; H Reeves; F Balibar et de nombreux autres

Le programme des conf. amateurs.

le Samedi 8 Nov à 10H30 salle 5 :

les grandes dates de l'astronomie et

le Lundi 10 Nov à 11H45 salle 5 :

la mesure des distances dans l'Univers

le Grand récit de l'Univers

Ce slogan maintes fois entendu est il exact ? Que veut-on dire exactement en utilisant cette formule ?

Dans tout matériau la lumière se déplace moins vite que dans le vide.

On sait, depuis les travaux d'Albert Einstein concernant la relativité restreinte, que la vitesse de la lumière admet, dans le vide, une limite supérieure.

Mais qu'entend-t-on par « vitesse de la lumière dans le verre ? »

A – vitesse plus grande que la lumière dans le vide ?

Dans certains cas, « quelque chose » peut « se déplacer » plus vite que la lumière dans le vide.

1 - Guirlandes lumineuses.

Considérons une guirlande constituée d'ampoules qui s'allument les unes après les autres ou un panneau lumineux d'informations dans une agglomération. Dans les deux cas le rythme d'allumage des ampoules est commandé par un dispositif électronique qui n'a rien à voir avec la lumière émise. Nous percevons la lumière émise successivement par chacune des ampoules elle se propage de l'ampoule à notre œil mais ce n'est pas de la lumière qui se propage d'une ampoule à l'autre sur cette guirlande ou sur ce panneau. Rien n'empêche en principe de régler le dispositif électronique à la vitesse que l'on veut, fut elle supérieure à celle de la lumière dans le vide. Entre chaque lampe et l'œil de l'observateur la vitesse de la lumière dans l'air sera « normale » c'est-à-dire proche de c.

2 - L'effet de cisaillement

Quand vous utilisez une paire de ciseaux le point de coupe s'éloigne de plus en plus vite de l'axe de rotation de ces ciseaux. Si on imaginait des ciseaux très longs ce point virtuel pourrait dépasser la vitesse de la lumière.

3- Le phare laser

Je reprends cet exemple décrit par Jean-Marc Lévy Leblond. Imaginer un phare émettant un rayon laser à la cadence d'un tour par seconde. Si l'on construisait autour de ce phare un mur circulaire situé à 1 km du phare. Ce mur aurait une circonférence (2(pi)R) de l'ordre de 6 km.

Sur ce mur on verrait le spot lumineux se déplacer à 6 km/s. Si ce mur circulaire théorique était situé très loin par exemple à 100 000 km du phare la vitesse de la tache lumineuse serait environ 2 fois la vitesse de la lumière dans le vide

On peut toujours se méfier des expériences de pensée mais cette expérience n'est pas absurde. Actuellement on peut déterminer la distance de la Terre à la Lune (environ 380 000 km) à moins d'un centimètre. On pourrait donc, en déplaçant légèrement le faisceau laser, obtenir sur la Lune une tache se déplaçant à une vitesse supérieure à c.

B – vitesse plus grande que la lumière dans un autre matériau ?

La vitesse de la lumière dans l'eau est de 230 600 km/s.

La réponse est positive et l'expérience est couramment faite dans les piles piscines. Les réacteurs nucléaires qui refroidissent dans l'eau émettent des particules et en particulier des électrons de grande énergie. Ces électrons se déplacent à une vitesse supérieure à celle de la lumière dans l'eau.

La valeur de la vitesse de la lumière dans le vide est bien une valeur limite pour tout déplacement ou transfert d'information ; mais il reste des phénomènes qui vont plus vite car ils ne correspondent pas à un déplacement. Le spot du rayon laser sur la Lune ne va pas d'un point A à un point B. Il n'y a donc pas d'information passant de A à B Dans chaque cas il s'agit d'un flux lumineux provenant de la Terre.

En ce qui concerne la vitesse de la lumière ailleurs que dans le vide, elle est effectivement dépassée !

Jean-Marc Lévy-Leblond De la matière (relativiste, quantique, interactive) Éditions du Seuil, « Traces écrites » 2004

Revue « Élémentaire ; de l'infiniment petit à l'infiniment grand » Numéro 3 Les rayons cosmiques Solstice d'été 2006

Christian Larcher

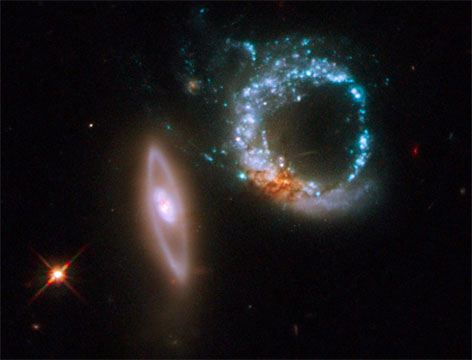

Voici

une photo de la caméra principale, la WFPC2 (Wide Field Planetary Camera 2)

qui a été pointée vers un endroit du ciel (dans la Baleine (cetus)) où

s'est produit une rencontre de galaxies.

Voici

une photo de la caméra principale, la WFPC2 (Wide Field Planetary Camera 2)

qui a été pointée vers un endroit du ciel (dans la Baleine (cetus)) où

s'est produit une rencontre de galaxies.

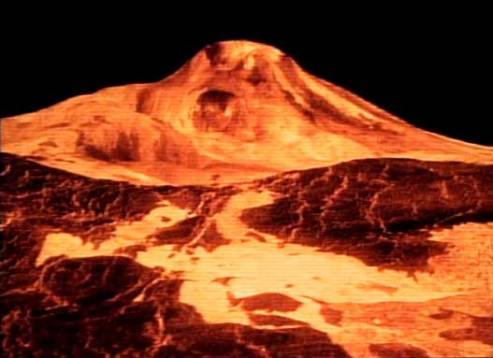

Vénus

est la planète du système solaire la plus similaire à la Terre par son

diamètre, sa densité et sa masse.

Vénus

est la planète du système solaire la plus similaire à la Terre par son

diamètre, sa densité et sa masse.

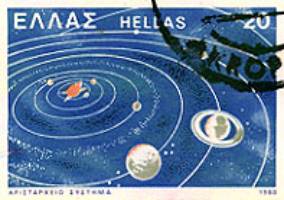

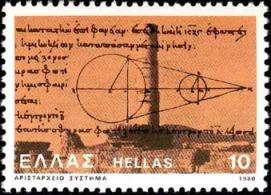

Aristarque

avait mesuré que la Lune met à peu près une heure pour parcourir une

longueur égale à son diamètre. Il observa également que les éclipses de

Lune dure 2 heures environ. Il en conclut hâtivement que la Lune reste dans

le cylindre d’ombre de la Terre durant 2 heures et que le diamètre de ce

cylindre est égal à 3 diamètres de Lune.

Aristarque

avait mesuré que la Lune met à peu près une heure pour parcourir une

longueur égale à son diamètre. Il observa également que les éclipses de

Lune dure 2 heures environ. Il en conclut hâtivement que la Lune reste dans

le cylindre d’ombre de la Terre durant 2 heures et que le diamètre de ce

cylindre est égal à 3 diamètres de Lune.